|

||||

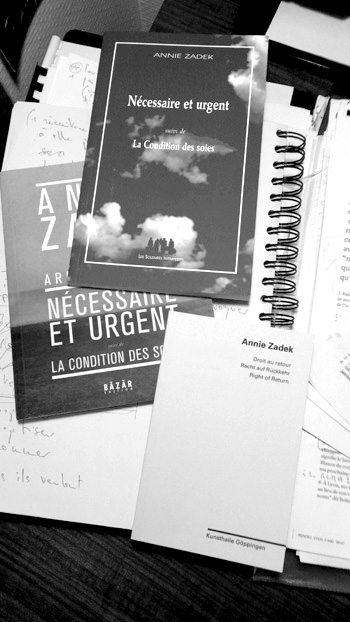

Nécessaire et urgent est intégralement constitué de 524 questions posées par un locuteur désigné au pluriel (nous – au-delà d’une hypothétique fratrie, la génération qui a vécu une expérience analogue) au couple parental qui n’y a pas répondu ou, du moins, pas suffisamment. [...] Le fait de n’avoir recouru qu’à des questions engendre de nombreux effets. Comme on l’a vu, cela n’empêche pas d’esquisser une histoire, d’autant plus poignante que sa trame est pleine de trous, à l’image de cette transmission familiale qui a eu lieu souterrainement, à travers les silences. En outre, quoique le tragique domine évidemment, cette interrogation sans fin contribue à contenir l’émotion en laissant les choses en suspens, ce qui permet de ne pas imaginer que le pire (d’ailleurs, même les moments de bonheur sont envisagés : Annie Zadek, dotée d’une rare économie d’écriture, publie Nécessaire et urgent, un texte dans lequel,

sous la forme d’une litanie de questions, se dessine en creux l’épouvante de la solution finale durant la Seconde Guerre mondiale. « Pourquoi sont-ils restés sur place ? Pourquoi ne sont-ils pas partis ? » […] Étions-nous même seulement nés ? Qui aurait pu nous en parler ? » C’est payer redevance à des fantômes, recouvrir par des mots l’absence à jamais, au fil d’un vocero aux fins collectives qui serre déjà le cœur à la seule lecture. Jean-Pierre Léonardini, L'Humanité 01/07/2013 [...] « C’était en quelle année déjà ? » C’est la première des 524 questions qui constituent le corps du texte d’Annie Zadek, Nécessaire et urgent, autant de questions, dit-elle, que je n’ai pas posées aux miens, sur eux et sur leur exil de la Pologne, lorsqu’ils en sont partis en 1937 et, comme cette génération de Juifs polonais et communistes, ils sont arrivés en France. » Questions d’ordre pratique qui cherchent à ancrer dans le réel les signes et indices de l’inévitable et du récit impossible, quand le pire s’est produit, aux générations futures. Partagées en cinq chapitres, toutes disent l’épaisseur du silence et de la chape d’oubli qu’impose la mesure du désastre et du massacre dont l’ombre de mort recouvre les survivants et leurs descendants. Ces ombres, on les aperçoit dans la palette des lumières qui enveloppent le cube de verre et dans la fumée qui s’échappe, par moments, du grillage au sol. Après les interrogations sur les causes et les modalités du départ, viennent celles concernant ceux restés en Pologne. Puis, là où l’angoisse se noue au silence, quand et comment ceux qui sont partis ont appris ce qui était arrivé à ceux qui étaient restés : « Qui vous l’a dit ? Qui vous l’a écrit ? [...] Est-ce qu’on vous disait quand ? Comment ? À quel endroit précisément ? Qui et combien exactement ? » Des questions qui restent souvent sans réponse dans les familles de survivants et qui ajoutent, à la douleur du deuil sans sépulture, celle du deuil de morts sans traces, rendus anonymes, innombrables, insituables. Insoutenable mise en abîme d’une destruction de masse qui, dans la mise en scène d’Hubert Colas, se dit à deux, génère un devenir commun où la parole se partage à travers la succession de questions et qui, dans le dernier chapitre, se tourne vers le présent. Ce temps qui est celui qui importe le plus à l’auteur, porte ouverte sur l’à-venir. On songe bien sûr au « Livre des questions » d’Edmond Jabès : « Quelle est l’histoire de ce livre ? La prise de conscience d’un cri. » Fabienne Arvers. Les Inrockuptibles. 03/12/2014 [...] Annie Zadek pose immédiatement sur scène non pas le témoin du crime mais le témoin du témoignage, le fils ou la fille du survivant, la petite-fille ou le petit-fils d’une victime, ou la génération suivante qui a appris l’existence du génocide encore plus tard et qui peut n’avoir eu aucune perte dans sa famille : le cercle des témoins du témoignage s’élargit sans cesse (il se rétrécit aussi dans certains milieux). Ce déplacement a une portée historique. La catastrophe de l’Histoire, de telle sorte que sa réalité demande des décennies pour parvenir à un peu de visibilité, tend à écraser les générations suivantes. Celles et ceux qui sont nés après 1950 sont en droit, avec la connaissance du génocide, d’exister dans leur propre historicité, c’est-à-dire d’assumer une créativité de l’histoire qui s’émancipe du poids du témoignage. Être reconnu comme témoin du témoignage et obtenant ainsi la reconnaissance d’une position propre qui ne se réduise pas à la transmission ou à l’assurance d’avoir bien été frappé par la connaissance du témoignage. Ne plus être seulement les témoins du témoignage mais devenir les témoins de leur propre histoire, celle de la réception du témoignage et des bouleversements, troubles, interrogations, doutes, que ce dernier a suscités. Une sobriété apparente, mais surtout une sorte de colère contenue, teinté ponctuellement d’une quasi véhémence silencieuse, tel est le jeu, en nuance et efficace, des deux comédiens : Bénédicte Le Lamer et Thierry Raynaud, admirables. Jean-Jacques Delfour, Médiapart, 11/12/2014 [...] L'impact des questions posées dans le spectacle est d'autant plus fort qu'elles s'adressent à des morts. Or, bien qu'ils soient absents, on a encore beaucoup de chose à dire aux disparus ; on les porte en nous. Ils sont désormais partie intégrante de notre vie intérieure. "J'écris à présent une longue lettre aux morts", notait par exemple le poète Tomas Tranströmer, décédé le jour même de la représentation au théâtre d'Arles du texte d'Annie Zadek. Elle-même ne fait pas autre chose et l'on ressent au cours de la représentation à quel point et quelle force elle ouvre un chantier gigantesque qui, au-delà de la sphère intime, atteint une dimension qui engage chacun de nous. Demander "Quel livre auriez-vous pris sur une île déserte ?" Ou "Cette maison où vous habitiez existe-t-elle toujours ?" "Vous embrassiez-vous sur la bouche à la terrasse des cafés ?" Mais aussi : "Faisiez-vous rire les filles en imitant Hitler ?", c'est poser les jalons d'un nombre indéfini de récits possibles avec, en toile de fond, la déportation et les camps d'extermination. Dans l’espace intemporel et irréel du plateau, le texte résonne comme un chant profond. Deux acteurs lui donnent leur chair, et en même temps qu’ils en font sourdre toutes les hésitations, les non-dits, voire les contradictions et les errements des souvenirs réveillés, reconstruits, ainsi que les vieilles – ou nouvelles – peurs, et les incertitudes qui les accompagnent. Thierry Raynaud et Bénédicte Le Lamer sont ces deux acteurs. Hiératiques, s’extrayant de la cage de verre ou se noyant dans la fumée blanche qui l’emplit (gaz d’extermination ?), tour à tour semblables à des spectres et vivants au présent, ils sont magnifiques de maîtrise et de présence, jusque dans leurs silences aussi forts que les mots. Thierry Raynaud est l’« homme » ; lumineuse dans sa petite robe noire, Bénédicte Le Lamer est la « femme ». Le spectacle dure une heure à peine. Une heure d’intense émotion, en osmose totale avec Annie Zadek : « Quand allons-nous prendre toute la mesure de la contamination du présent par ce traumatisme majeur survenu dans notre passé ? De son infiltration dans notre langage, notre mémoire, notre corps, nos rêves, nos paysages, jusqu’à aujourd’hui et, vraisemblablement demain ? » Didier Méreuze, La Croix, 17/05/2016

|

|

|||

Mise à jour le

23.05.2024

© 2017 Juliette Gourlat |

||||